目次

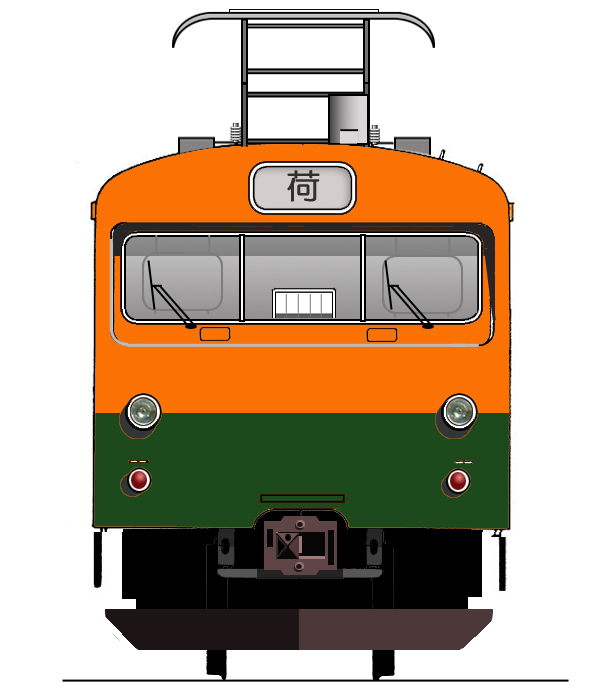

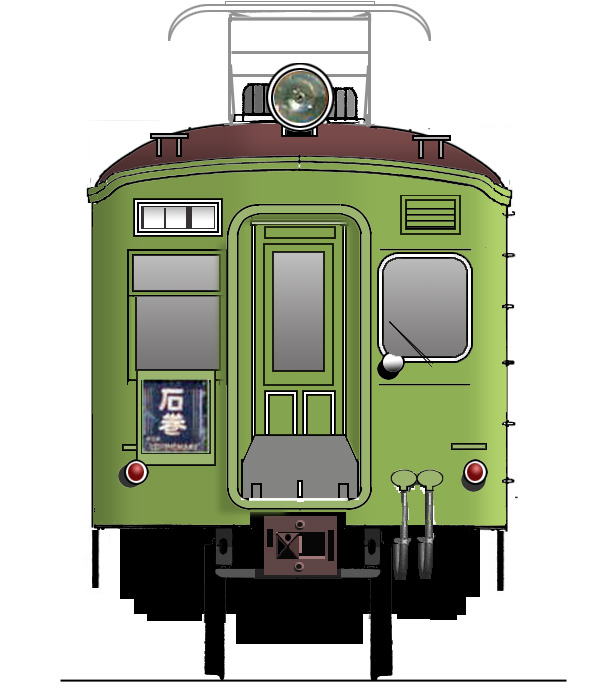

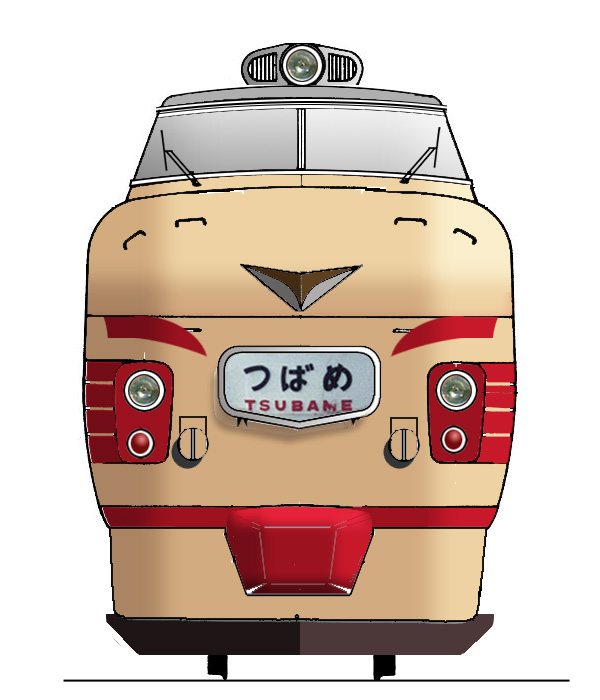

1974(昭和49)年の夏休み、宿題の絵日記を、壮大な鉄道図鑑にしようと、小学生の私が描いたイラスト集です。・・・という設定です。既になくなっていた急行列車のヘッドマークがついていたり、ほかの路線に転用された車両がまだ描かれていたり、これから登場する車両が既に描かれていたり、というような思い違いがあるのは、小学生なので仕方ありません。・・・という設定です。

(この項目は、2022年夏に期間限定の納涼特別企画として連載したものです。一部の文章、画像を修整のうえ掲載しています。準備のできたページから順次復活します)

東京地区

名古屋地区

大阪地区

中国地方

東北地方

中部地方

1974(昭和49)年という時代の説明

山陽新幹線岡山開業から博多開業までのはざまの時代

「ひかりは西へ」の合言葉に従い、山陽新幹線は1972年3月に岡山まで開業します。この後、1975年3月には博多まで全線開通する、という間(はざま)がこの時期です。

「ひかりは西へ」の合言葉に従い、山陽新幹線は1972年3月に岡山まで開業します。この後、1975年3月には博多まで全線開通する、という間(はざま)がこの時期です。山陽本線には、まだ昼行の特急列車や急行列車が多数走っていました。

関西に新快速が走り始める

大阪万博終了後の1972年3月に、京阪神間を短時間で結ぶ「新快速」に、スカイブルーのラインという、およそ国鉄らしくない新塗装の153系が投入されます。同時に阪和線にも「新快速」が登場。1973年10月には関西本線に朱色ラインの113系快速が投入されました。

大阪万博終了後の1972年3月に、京阪神間を短時間で結ぶ「新快速」に、スカイブルーのラインという、およそ国鉄らしくない新塗装の153系が投入されます。同時に阪和線にも「新快速」が登場。1973年10月には関西本線に朱色ラインの113系快速が投入されました。房総電化で房総特急が登場

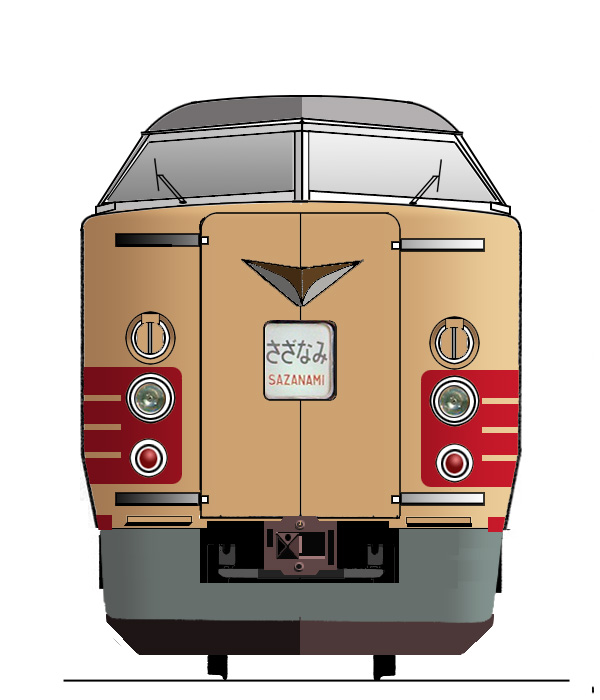

気動車王国とも言われた千葉県の電化が進み、特急「さざなみ」「わかしお」という通称“房総特急”が誕生します。

気動車王国とも言われた千葉県の電化が進み、特急「さざなみ」「わかしお」という通称“房総特急”が誕生します。このように本数が多く、自由席を設けた特急列車は「エル特急」と名付けられ、特急列車の大衆化に寄与します。

しかし、それと反比例して、急行列車の衰退が始まるのがこの時期です。

日本海縦貫線の電化と湖西線

1972年10月に羽越線・白新線の電化により、米原〜青森間の日本海縦貫ルートが全線電化されます。続いて1974年7月に湖西線が開通し、京都から北陸への短絡ルートが完成します。この時点での湖西線はまだ短距離列車しか走っていませんでしたが、1975年のダイヤ改正では、北陸本線の優等列車が走るようになるのです。

1972年10月に羽越線・白新線の電化により、米原〜青森間の日本海縦貫ルートが全線電化されます。続いて1974年7月に湖西線が開通し、京都から北陸への短絡ルートが完成します。この時点での湖西線はまだ短距離列車しか走っていませんでしたが、1975年のダイヤ改正では、北陸本線の優等列車が走るようになるのです。中央西線「しなの」には振り子式電車

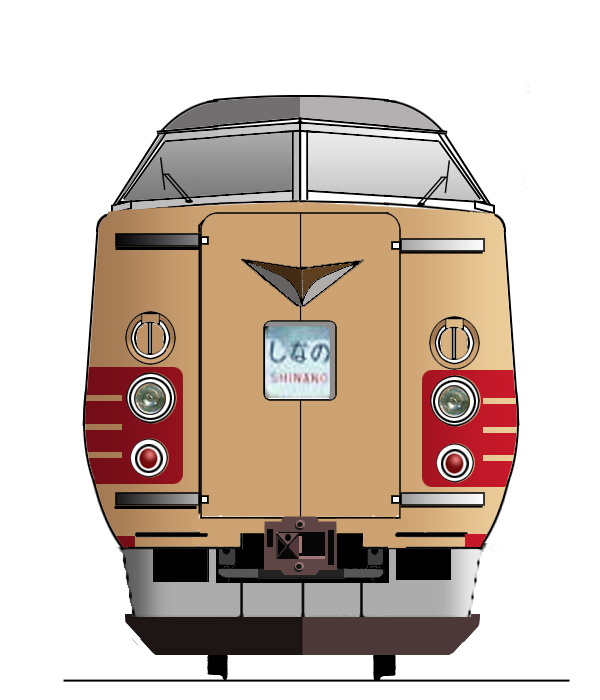

1973年7月に、中央西線が全線電化され、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」が電車化されます。ここに投入されたのが、山間のカーブを高速で走り抜けることができる振り子式を採用した381系です。

1973年7月に、中央西線が全線電化され、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」が電車化されます。ここに投入されたのが、山間のカーブを高速で走り抜けることができる振り子式を採用した381系です。寝台列車は全盛期

東京や大阪を起点に九州に向かったり、上野を起点に東北に向かったり、或いは大阪から北陸線など日本海側を通って東北に向かったり、寝台特急は数多く走っていました。この時「ブルートレイン」なんて呼び方があったのかは覚えていませんが、2年もしないうちに「ブルートレインブーム」が始まります。

東京や大阪を起点に九州に向かったり、上野を起点に東北に向かったり、或いは大阪から北陸線など日本海側を通って東北に向かったり、寝台特急は数多く走っていました。この時「ブルートレイン」なんて呼び方があったのかは覚えていませんが、2年もしないうちに「ブルートレインブーム」が始まります。もちろん、寝台列車だけでなく、普通座席の夜行列車も多く、主要幹線には当たり前のように夜行列車がありました。

冷房車はまだ黎明期

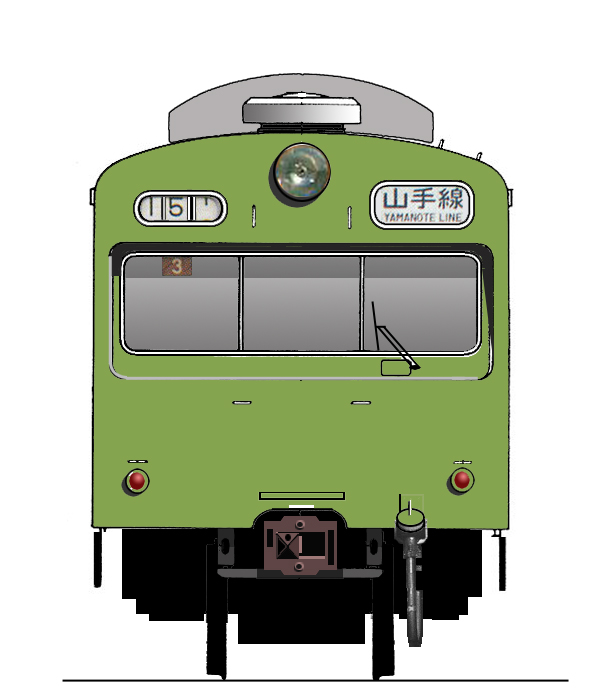

主要幹線の急行列車の冷房化は進んでいたものの、通勤電車の冷房化は始まったばかりでした。この時点で、中央線、山手線、横須賀線、東海道・山陽線(京阪神間)などに複数の冷房編成が走り始めていました。

主要幹線の急行列車の冷房化は進んでいたものの、通勤電車の冷房化は始まったばかりでした。この時点で、中央線、山手線、横須賀線、東海道・山陽線(京阪神間)などに複数の冷房編成が走り始めていました。新聞誌上で線区別の冷房化率が掲載されたりするようになるのは、まだ数年先です。

主な参考文献

- 機芸出版社(1967)「日本の車両スタイルブック」

- 日本交通公社(1973)「国鉄監修時刻表」(1973年10月号)

- 浅原信彦(1970)「国鉄電車ガイドブック(新性能電車編)」

- 降旗道雄(1972)「国鉄気動車ガイドブック」

- 卯之木十三・森川克二(1971)「国鉄客車・貨車ガイドブック」

- 朝日新聞社(1973〜75)「世界の鉄道」(1974年版・1975年版・1976年版)