中央西線・篠ノ井線(名古屋〜長野)

特急列車

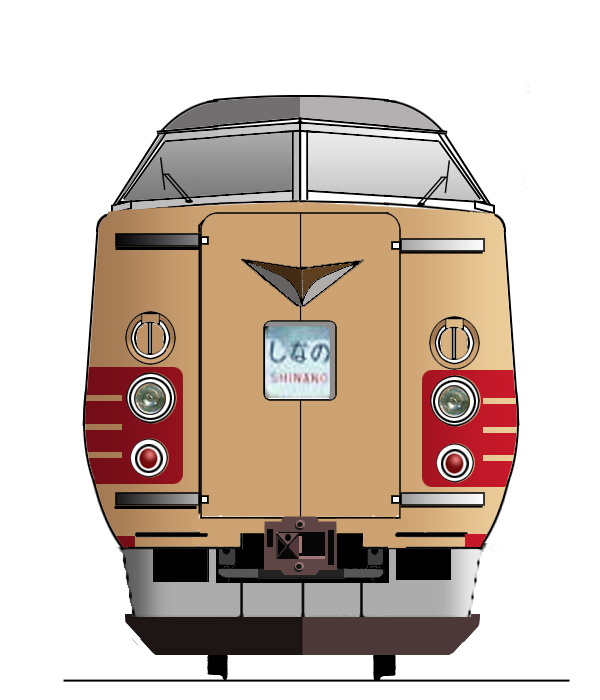

L特急「しなの」

381系

(名古屋〜長野)

L特急「しなの」

キハ181系

(大阪〜名古屋〜長野)

1973年7月の中央西線全線電化と同時に、特急「しなの」には振り子式の381系電車が投入され、名古屋〜長野間を3時間20分と、ディーゼル特急に比べて40分もの時間短縮を実現しました。ただし、この時点ではまだディーゼル特急も残されていました。

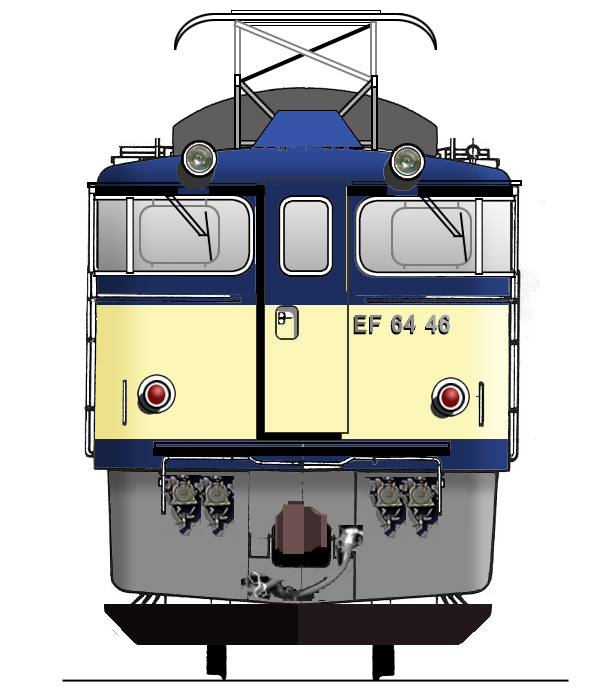

急行列車

急行「きそ」

165系

(名古屋〜長野〜直江津)

急行「ちくま」

旧型客車(座席)

(大阪〜長野〜妙高高原)

急行「赤倉」

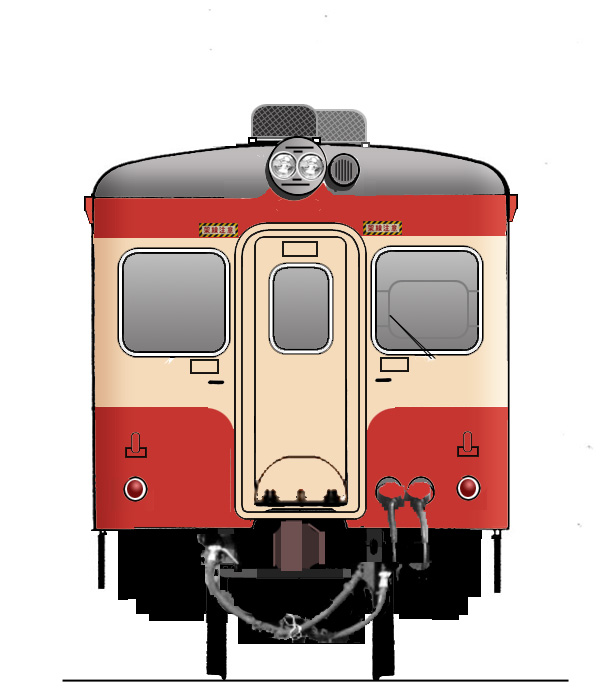

キハ58ほか

(名古屋〜長野〜新潟)

中央西線の急行列車の代表3車種を並べましたが、「きそ」は昼行・夜行取り混ぜて電車、気動車、客車のどれもが走ります。大阪発着の「ちくま」は夜行列車のみの設定ですが、客車、気動車が存在します。そして新潟に行く「赤倉」は全線電化区間を行く急行ですが、気動車がその任に当たります。

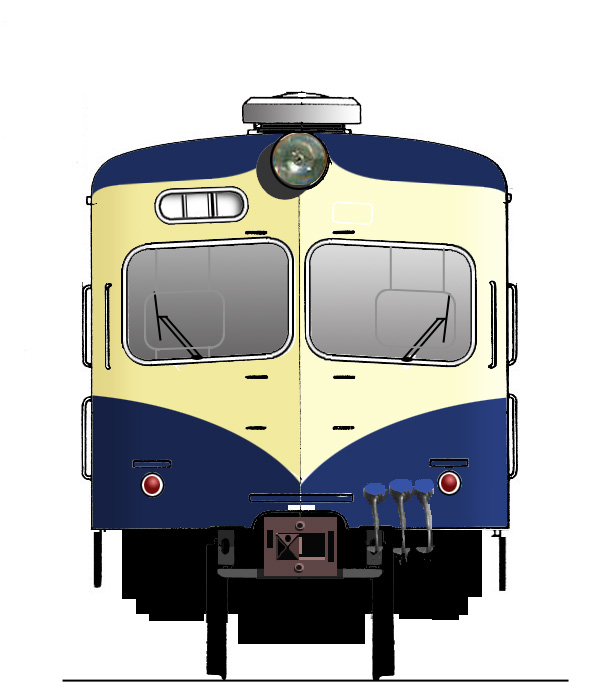

普通列車

快速

113系

(名古屋〜中津川)

快速「木曽路」

159系

(名古屋〜木曽福島)

中央西線にも113系が投入され、専ら快速列車に使われていました。

季節運行の快速「木曽路」には、修学旅行用の「こまどり」用務を追われた159系が投入されます。そのまま塩尻まで足を延ばし、ついでに中央東線の急行「アルプス」になって新宿まで行くこともあったようです。

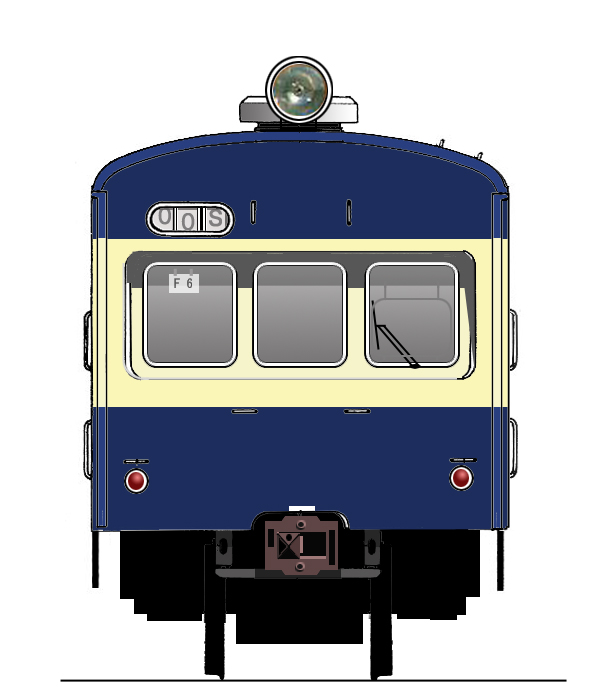

普通列車

80系

(名古屋〜中津川〜長野)

普通列車

70系

(名古屋〜中津川)

普通列車

72系

(名古屋〜釜戸)

戦後型旧性能電車3兄弟が走る中央西線。2扉の80系は長野まで足を延ばし、ついでに中央東線甲府までの運用があります。3扉の70系は中津川までの中距離運用、4扉の72系は名古屋近郊の都市圏輸送を専ら担当します。運行区間の長さと扉の数は反比例します。

太多線

普通列車

一般形気動車

(名古屋〜多治見〜美濃太田)

明智線

普通列車

一般形気動車

(中津川〜恵那〜明智)

長野運転所

振子・連接車体試作車

591系

(留置)

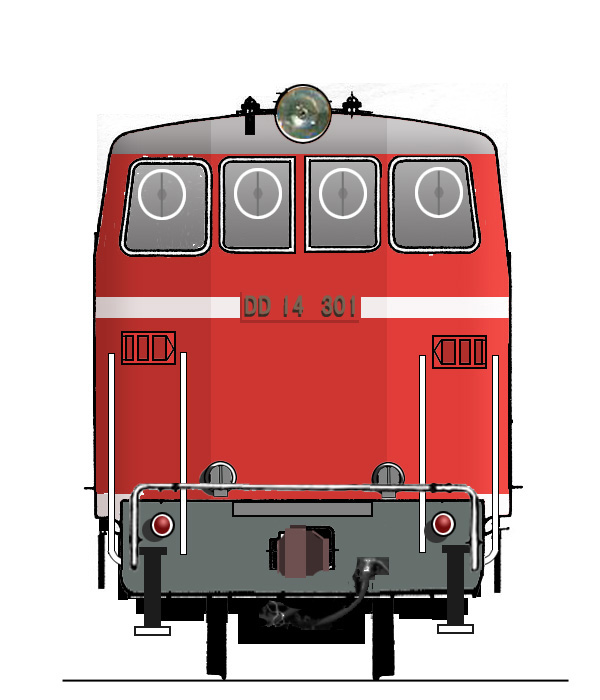

ディーゼル機関車

DD14

(除雪車・入換車)

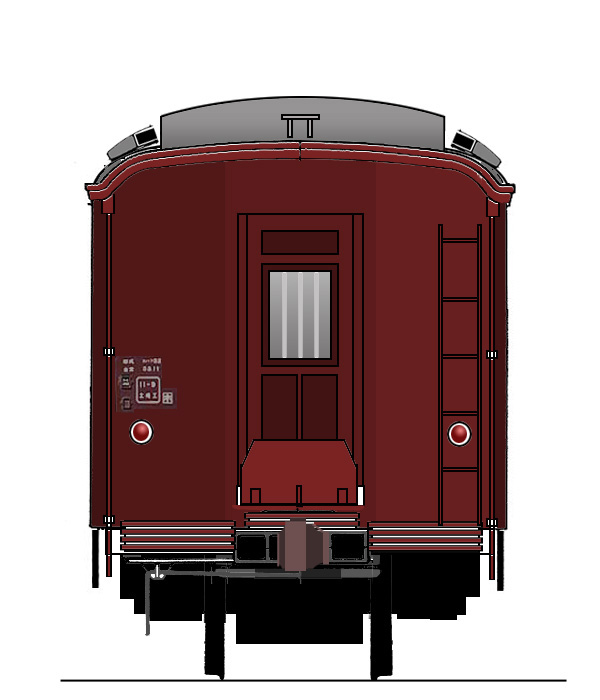

救援車

スエ30

(長野運転所)

長野運転所には、1970年に試作された振り子式の591系が留置されていました。この車両の振子機能、軽量車体などが特急「しなの」381系に生かされています。

ディーゼル機関車のDD14は、除雪用ロータリーをはずした夏用の姿です。L字形の独特のフォルムを持つ機関車で、こちら側に付属のロータリーをつけると、勇ましい除雪車に姿を変えます。

※591系は、留置時点では前面の愛称幕は抜かれていましたが、ここでは試運転時の姿を再現しました。

私鉄線(沿線)

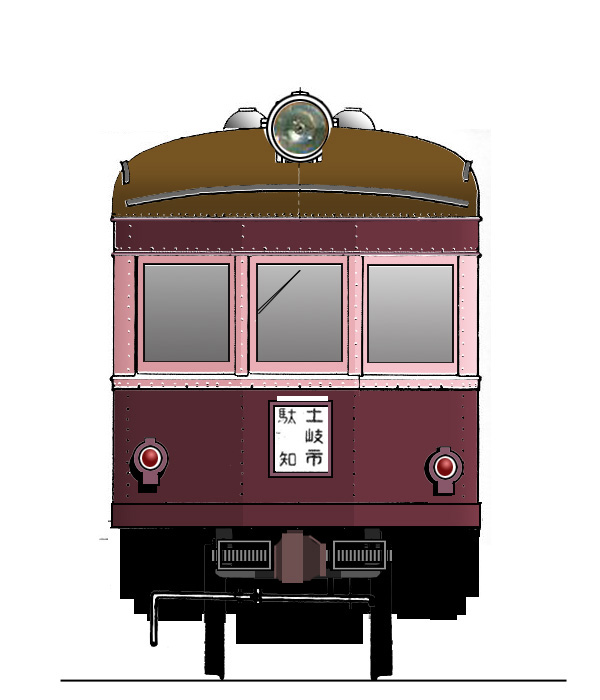

東濃鉄道駄知線

モハ110形

(土岐市〜東駄知・運休中)

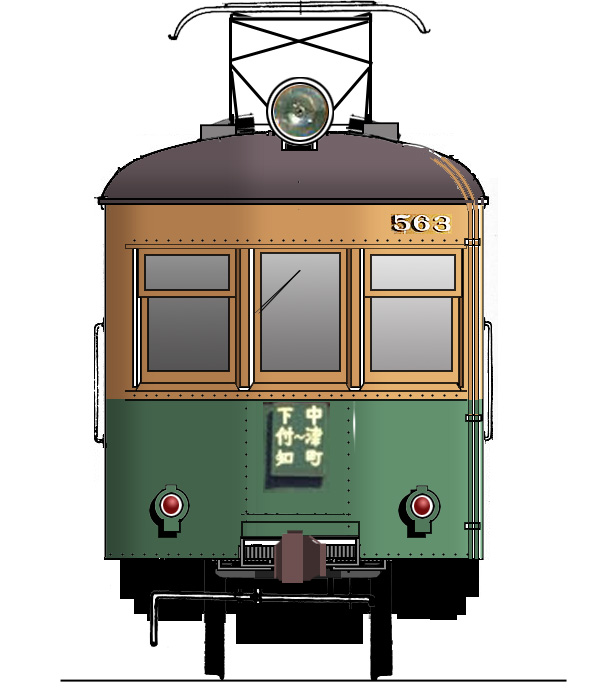

北恵那鉄道

モ560形

(中津町〜下付知)

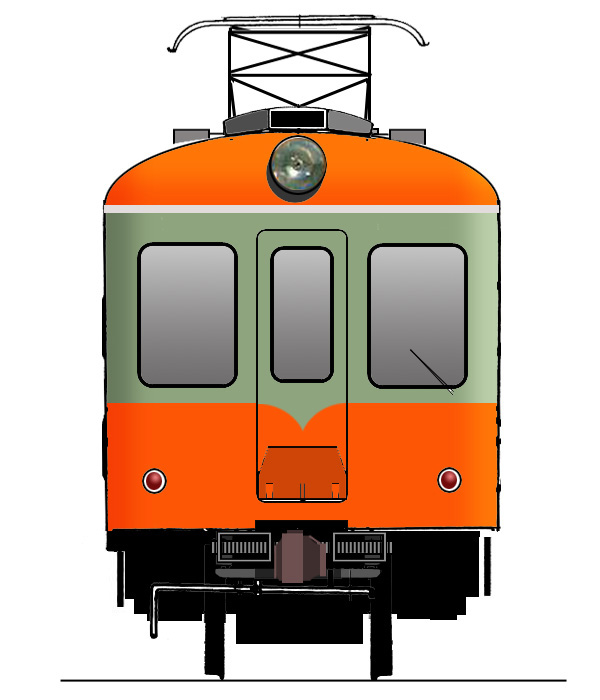

松本電鉄上高地線

モハ10形

(松本〜新島々)

中部地方の私鉄というのは、鉄道にしろバスにしろ、地味で独特な色使いが多いと感じていました。