京王井の頭線

京王井の頭線は、当時完全無塗装が当たり前だったステンレス車体の前面上部にFRPを用い、そこに編成ごとに異なる7色のカラーを展開するという斬新なアイデアを実現しました。

このレインボーカラーのコンセプトは現在も続けられていますが、1990年代に側面窓下にも帯を入れてしまい、俗物感が出てしまったのが残念です。

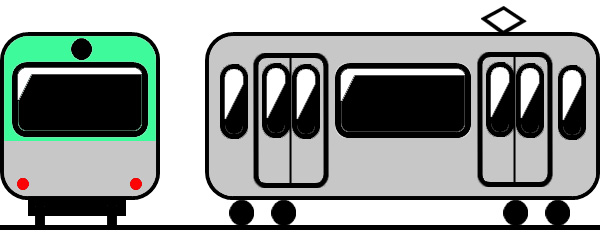

3000系(1963年)

ステンレス製の車両は地色むき出しという時代に、前面の上半分のFRPを編成ごとに色を変えるという斬新な試みを導入しました。

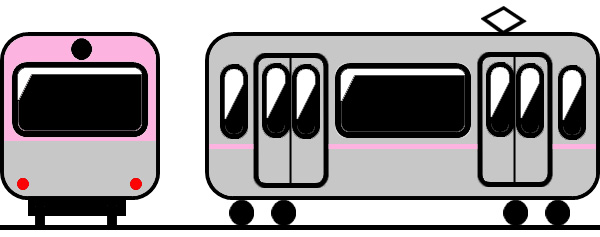

3000系(1992年頃)

前面の色と同じ色の細い帯を側面に入れました。

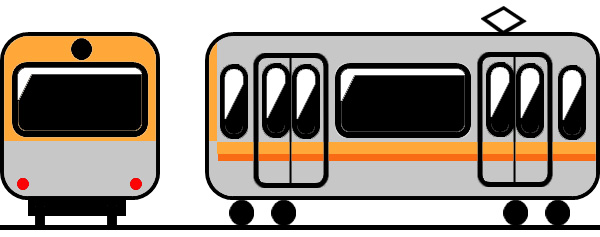

1000系(1995年)

新車の1000系では、側面のラインが濃淡2色になりました。

写真で補足説明

上毛電鉄 7000系(元京王3000系)

撮影:中央前橋駅(2023.3.11)

登場時の3000系は、ステンレス製で前面にプラスチックを配する「ステンプラカー」と呼ばれ、編成ごとに前面の色を変えるという試みが斬新でした。

この車両が地方に譲渡された後も、上毛電鉄や北陸鉄道、岳南鉄道でそれを復刻するなど、長い期間人気を誇った個性でもあります。

京王電鉄 1000系

撮影:西永福−永福町(2023.7.15)

1995年に登場した1000系は、レインボーカラーの前面スタイルを踏襲するとともに、側面に濃淡カラーのラインを入れました。

ラインカラーというのは、本来その路線のアイデンティティを表すものなのに、編成ごとに異なる色を側面にまで入れるというのは、単なる一般的傾向に迎合しただけのナンセンスな行為に思えます。